Lorsque l'Aéro-Club de Suisse a été fondé à Berne le 31 mars 1901, les aérostiers étaient encore entre eux. Bientôt 125 ans après sa fondation, l'AéCS compte 8 divisions, 35 associations régionales et environ 20'000 membres. L'année prochaine, en 2026, nous voulons fêter dignement notre 125e anniversaire : non pas avec une seule cérémonie ou un grand spectacle aérien, mais dans tout le pays et avec une multitude de manifestations, même plus petites, organisées par nos associations.

Sur ce site web, qui sera désormais continuellement complété au cours des prochains mois, vous trouverez des informations sur les activités de l'année 2026 ainsi que des informations de fond en images et en textes sur les 125 ans d'histoire de l'AéCS. La photo de couverture montre un instantané de la compétition Gordon Bennet à Zurich en 1909 (photo ETH-Bibliothek).

Aperçu de tous les événements

Voyage dans le temps à travers l'histoire de l'AéCS

1901

Année de création de l'AéCS

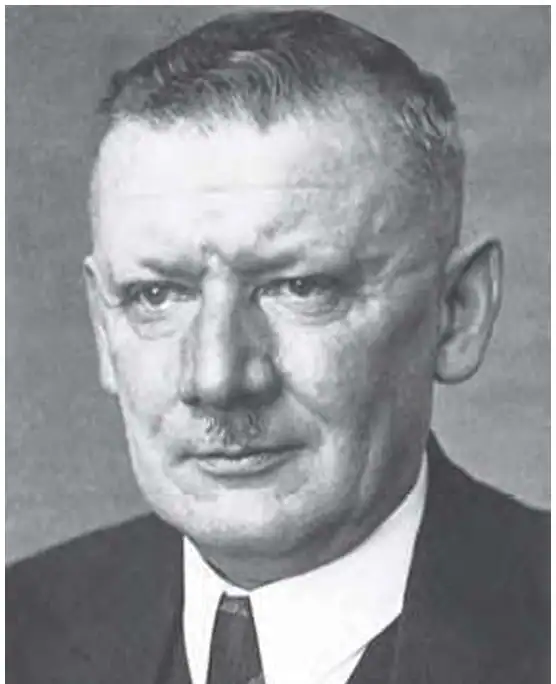

Le 31 mars 1901, tout était prêt : l'Aéro-Club suisse était fondé à Berne grâce à l'initiative du colonel Theodor Schaeck (photo). L'association pour la promotion de la navigation aérienne comprenait 72 membres, dont le pionnier de la montgolfière Emil Messner. Vous trouverez ici les Statuts de 1901.

1903

Le premier ballon

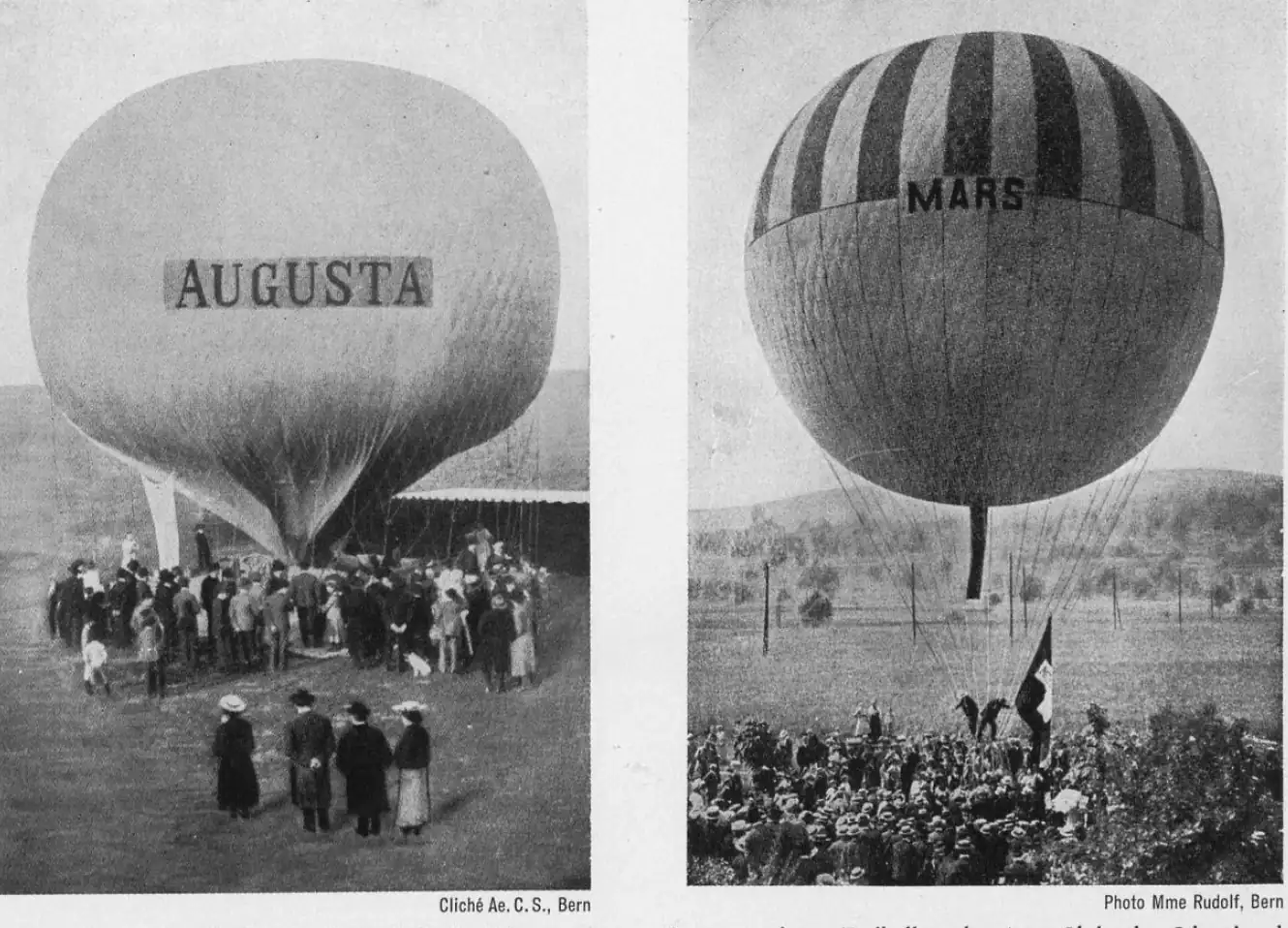

Après sa création, l'aéroclub a collecté des fonds parmi ses membres pour acheter son propre aéronef. Le ballon libre Mars (photo de droite) fut le premier ballon de l'association, commandé à l'usine de ballons d'Augsbourg pour un prix de 7036 marks. Un an plus tôt, Schaeck et des membres de l'association avaient effectué leurs premiers vols avec le ballon libre Augusta, loué par l'aéro-club.

1906

1er Bulletin de l'AéCS

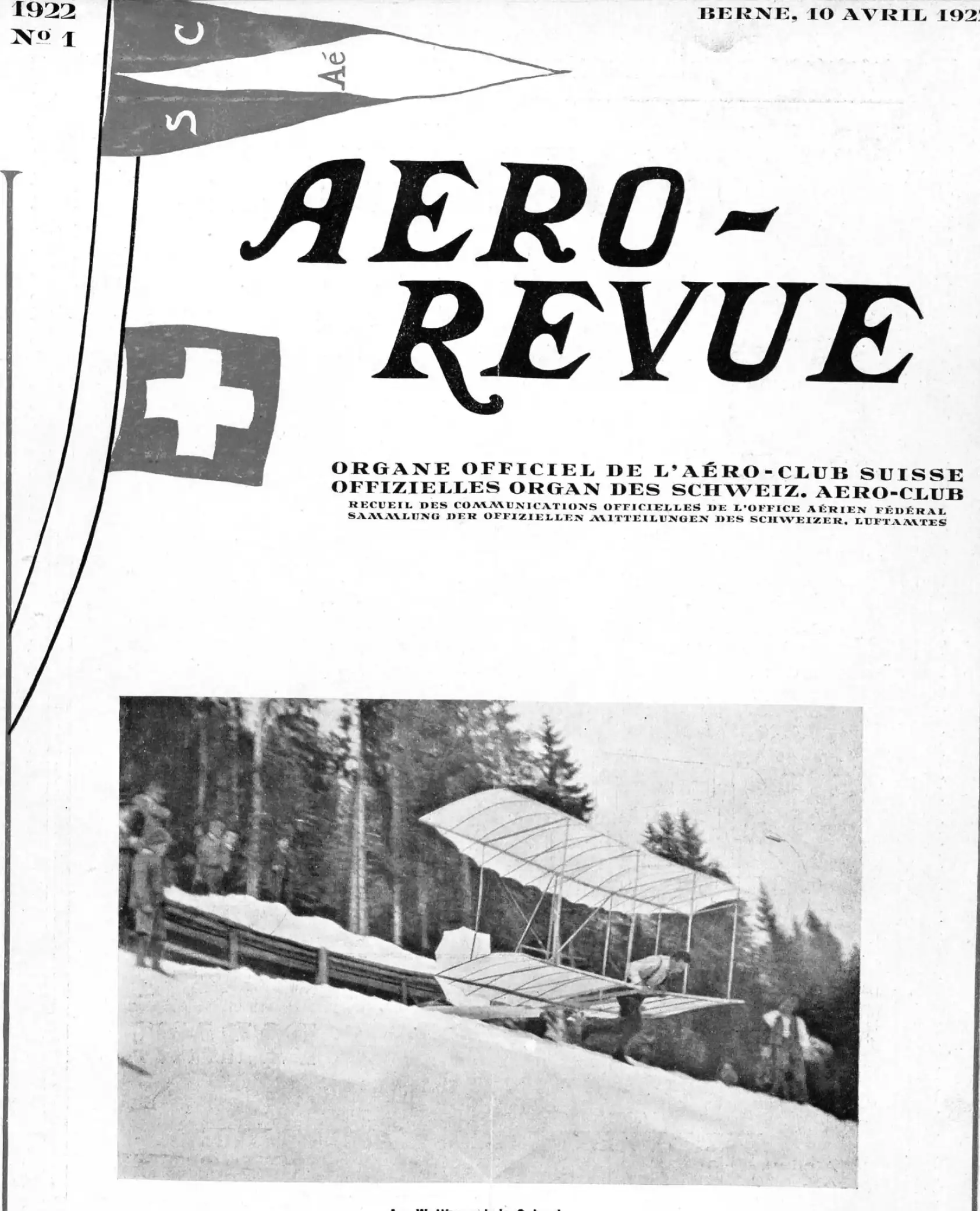

"L'assemblée générale de l'Association Suisse. Aéro-Club du 25 mars 1906 a décidé...de publier un organe propre à l'association, qui paraîtra tous les deux mois, si la matière est disponible, et qui portera le nom de : Bulletin de l'Aéro-Club de Suisse. Telle était l'introduction pour le Bulletin, précurseur de l'actuelle AéroRevue. Celle-ci n'est d'ailleurs apparue sous cette appellation qu'en 1922 !

1908

1. Gordon Bennet

En 1908, Theodor Schaek et Emil Messmer ont remporté la déjà légendaire course Gordon Bennet. Les deux aérostiers ont été considérés comme disparus pendant plusieurs jours après un vol avec leur ballon "Helvetia" au-dessus de la mer du Nord. Le 14 octobre, la nouvelle est tombée : l'"Helvetia" avait atterri en Norvège et avait non seulement remporté la victoire, mais aussi établi un record mondial. Ainsi, la première course Gordon Bennet avec départ à Schlieren a eu lieu en Suisse en 1909. (voir photo)

1909

Un début difficile

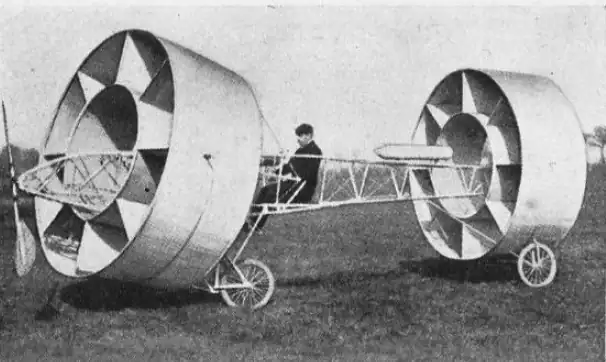

Depuis sa création, l'aéro-club se considérait comme un club masculin plutôt élitiste qui se consacrait à la navigation aérienne. A Berne, on avait du mal à accepter la nouvelle aviation sous la forme "plus lourde que l'air". En particulier parce que de nombreux constructeurs et pilotes étaient issus du milieu artisanal plutôt que des milieux académiques. Par conséquent, les nombreux constructeurs se sont vus refuser tout soutien. Ce n'est qu'en 1909 que les membres ont appris dans l'organe du club qu'il existait des avions en plus des ballons et des dirigeables. Le biplan circulaire de Claude Givaudan, qui n'inspirait guère confiance et qui, comme de nombreux autres prototypes de l'époque, n'a jamais décollé, y figure.

1910

L'année des pionniers du vol motorisé

En 1910, des pilotes audacieux ont fait rêver les foules avec leurs manœuvres aériennes téméraires. Ils ont ainsi marqué le début d'une histoire à succès de l'aviation dans notre pays, qui s'étend sur plusieurs décennies. Le 10 octobre 1910, Ernest Failloubaz (photo), âgé de 18 ans seulement, obtient le brevet n° 1 délivré par l'aéro-club. Il acquiert un Blériot et fonde à Avenches la première école d'aviation de Suisse. Vidéo de présentation : Premier vol du Blériot XI

1920

La réglementation commence

Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'y avait guère de réglementation tangible des activités aériennes dans le monde. Cela a changé après 1918, quand une nouvelle ère de l'aviation civile a commencé, d'abord avec des vols postaux et de messagerie, mais bientôt aussi avec des vols de passagers. Le 1er avril 1920, l'Office fédéral de l'aviation civile a débuté ses activités sous la direction du pionnier et officier d'aviation Arnold Isler (photo) : à l'époque, il s'agissait d'une division du Département des postes et des chemins de fer. En 1979, l'Office de l'air a été rebaptisé Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

1922

La première AeroRevue

Le 10 avril 1922, l'organe associatif de l'aéroclub est paru pour la première fois sous le nom d'AeroRevue. Le point fort de cette revue de 18 pages était la rencontre de vol à voile de Gstaad. Mais le magazine expliquait aussi pourquoi le Bulletin ou la revue Suisse Aérienne n'était plus poursuivi : "L'organe de l'association a malheureusement été notre enfant terrible au cours de cette année. Tout d'abord, on s'est souvent plaint de sa parution irrégulière, puis du fait que la langue allemande n'était pas assez mise en valeur et que le rédacteur et l'éditeur ne faisaient pas correctement leur travail". En 1922, l'aéro-club comptait 636 membres.

1929

FAI-Vol européen

Avec le premier tour d'Europe organisé par la FAI, l'aviation légère a montré le potentiel que recelait la nouvelle génération d'avions de sport et de tourisme. L'événement a été largement relayé par l'AéroRevue, mais presque exclusivement en français. Du Du 27 avril au 5 mai, une grande exposition a eu lieu à Genève. où l'on pouvait voir le Messerschmitt BFW-M23, futur vainqueur de l'Europa-Rundflug. Deux équipes suisses avec des Klemm L25 ont également participé au compétition internationale participe.

1930

Un parachute suisse

En 1930, l'AéroRevue présentait un parachute conçu par "M. Keller, constructeur d'avions à Zurich", qui d'une part était rapidement plié et d'autre part était censé être beaucoup plus sûr que les modèles traditionnels de l'époque. Le système a notamment été testé sur l'aérodrome de Belp (photo). Le petit parachute inférieur est relié au parachute principal par une "cheminée en tissu". Dès que le petit parachute est ouvert, l'air dynamique s'engouffre par la cheminée à l'intérieur du parachute principal et l'ouvre. Malgré tous ses avantages, y compris un dispositif de flottaison intégré, ce parachute n'a pas réussi à s'imposer.

1934

Première femme pilote de planeur

Le 8 novembre 1934, Gritli Schaad, âgée de 18 ans seulement, est la première Suissesse à obtenir le brevet C sur l'aérodrome de Berne-Belpmoos avec le brevet n° 40. En 1936, l'étudiante en génie mécanique établit un nouveau record de durée en vol à voile avec Fritz Schreiber. (photo). Pour son mariage, cette pilote enthousiaste reçoit en cadeau de sa belle-mère le planeur Spalinger S-18 HB-212, remis en état de vol à Schupfart en 2019.

1938

Fondation Pro Aero

Afin de donner un nouvel élan à l'aviation suisse et de rattraper le retard pris par rapport à l'étranger, la Fondation "Pro Aéro" est créée à l'initiative de l'AéCS et compte parmi ses membres des personnalités de renom. Elle a pour but "d'éveiller la compréhension et l'enthousiasme pour l'aviation auprès des autorités et des institutions, et tout particulièrement auprès des jeunes". La vente d'un timbre postal aérien spécial rapporte à la fondation la somme de plus de 139'000 Fr.

1939

Le dirigeable

En 1938, la section zurichoise de l'AéCS a acheté à l'armée le petit dirigeable M7 pour effectuer des vols de passagers au-dessus de l'exposition nationale. Avec un équipage de trois personnes, il était possible d'emmener 1 à 2 passagers. Le dirigeable "Hug" n'a pas eu une longue vie : Le 23 juin 1939, le dirigeable s'est enflammé lors de l'atterrissage. L'équipage s'est sauvé par un saut audacieux dans le vide.

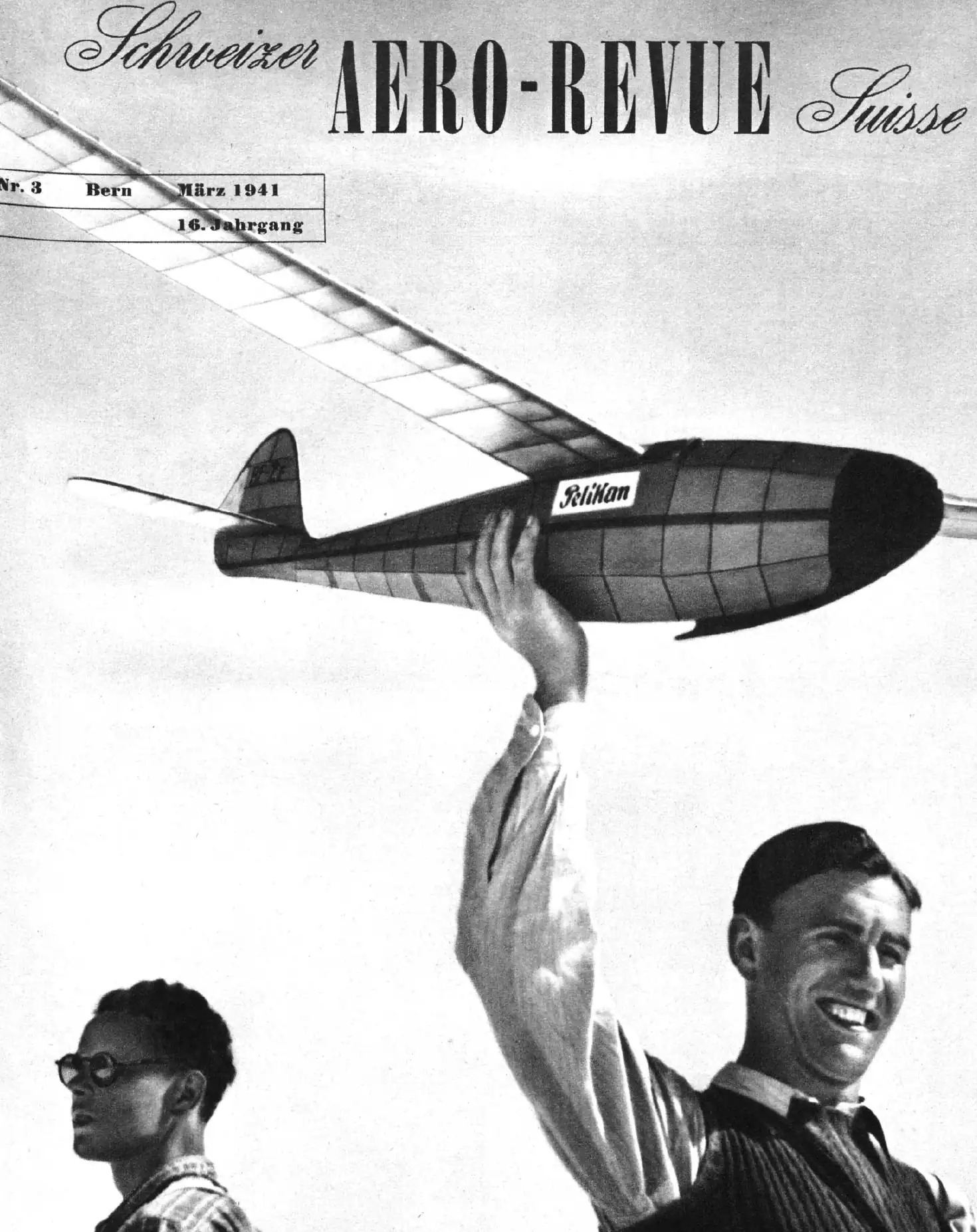

1941

Aéromodélisme à Arosa

L'aéromodélisme a été largement encouragé avant le début de la guerre grâce à la fondation Pro Aero. En temps de guerre, le vol motorisé privé était interdit et le vol à voile n'était possible qu'avec des restrictions. L'aéromodélisme en devint d'autant plus important. Au 5e concours grison d'aéromodélisme à Arosa on a constaté une participation record de 22 groupes, 113 participants et 162 modèles, dont cinq modèles à moteur à essence. Le prix itinérant de l'administration des thermes d'Arosa a été remporté par le Bernois Willy Tauss (photo).

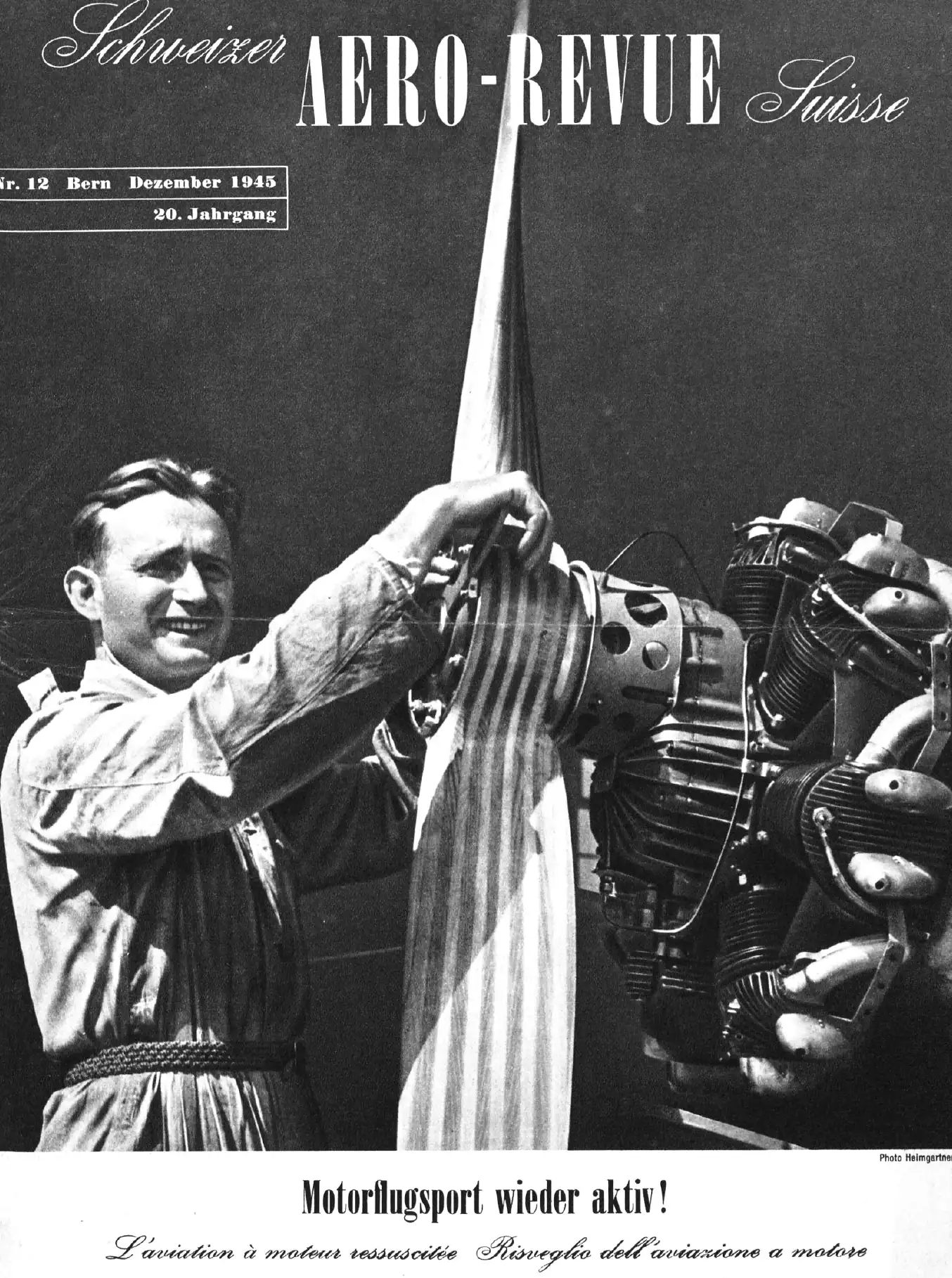

1945

Fin de la guerre

Le 20 août 1945, le Conseil fédéral lève toutes les restrictions d'espace aérien entrées en vigueur en septembre 1939. Ainsi, les avions à moteur privés peuvent enfin à nouveau voler. Cela permet également à l'AéroRevue, après avoir été exclusivement dominée par le vol à voile et l'aéromodélisme ainsi que par l'aviation militaire au cours des dernières années, d'écrire à nouveau sur d'autres sujets. Ainsi, l'AéroRevue 12/45 écrit : "Nous aussi, nous avons fêté le 20 août notre journée V avec la levée de l'état actif après presque 6 longues, trop longues années". Cependant, le manque de carburant continue de poser problème à l'aviation motorisée.

1946

L'industrie fait de la publicité

Difficile à imaginer aujourd'hui : Dans l'AeroRevue, pas moins de six pages d'annonces sont énumérées après la photo de couverture. Il est intéressant de voir comment l'industrie aéronautique britannique, alors largement composée de constructeurs de l'époque de la guerre, fait la promotion de ses derniers avions dans l'AeroRevue. La gamme s'étend de l'Avro Tudor au Miles Aerovan. Ces deux avions n'ont pas réussi à s'imposer sur le marché, en raison de la concurrence américaine et des nombreux avions bon marché en surnombre.

1946

Enfin, le vol motorisé

Le 23 mars, le "premier concours de vol motorisé du temps de paix" a eu lieu à Dübendorf. Il s'agissait de lancer un sac d'annonce dans un cercle au sol. La plupart du temps, la cible n'était pas atteinte, le cercle étant probablement trop petit... L'enthousiasme de pouvoir enfin pratiquer à nouveau le vol motorisé après cinq ans était néanmoins grand.

1947

Le premier hélicoptère

Le 13 octobre, le pilote britannique Alan Bruce Hamilton "Jimmy" Youell a présenté le premier hélicoptère au public suisse. Le Britannique a présenté le Bell 47B biplace sur l'Allmend de Zurich Wollishofen. C'est le début de la marche triomphale d'un aéronef qui va bientôt se rendre indispensable en Suisse, que ce soit pour le sauvetage en montagne ou pour des vols de travail. En 1993, la Fédération suisse des hélicoptères (FSH), l'une des huit fédérations de branche de l'AéCS, a été fondée. Une documentation complète sur les hélicoptères en Suisse est disponible sur le site Internet de la SHV. Swiss Heli Archive par Mario Bazzani. Et dans ce svidéo spectaculaire vous en apprendrez plus sur l'histoire de l'hélicoptère.

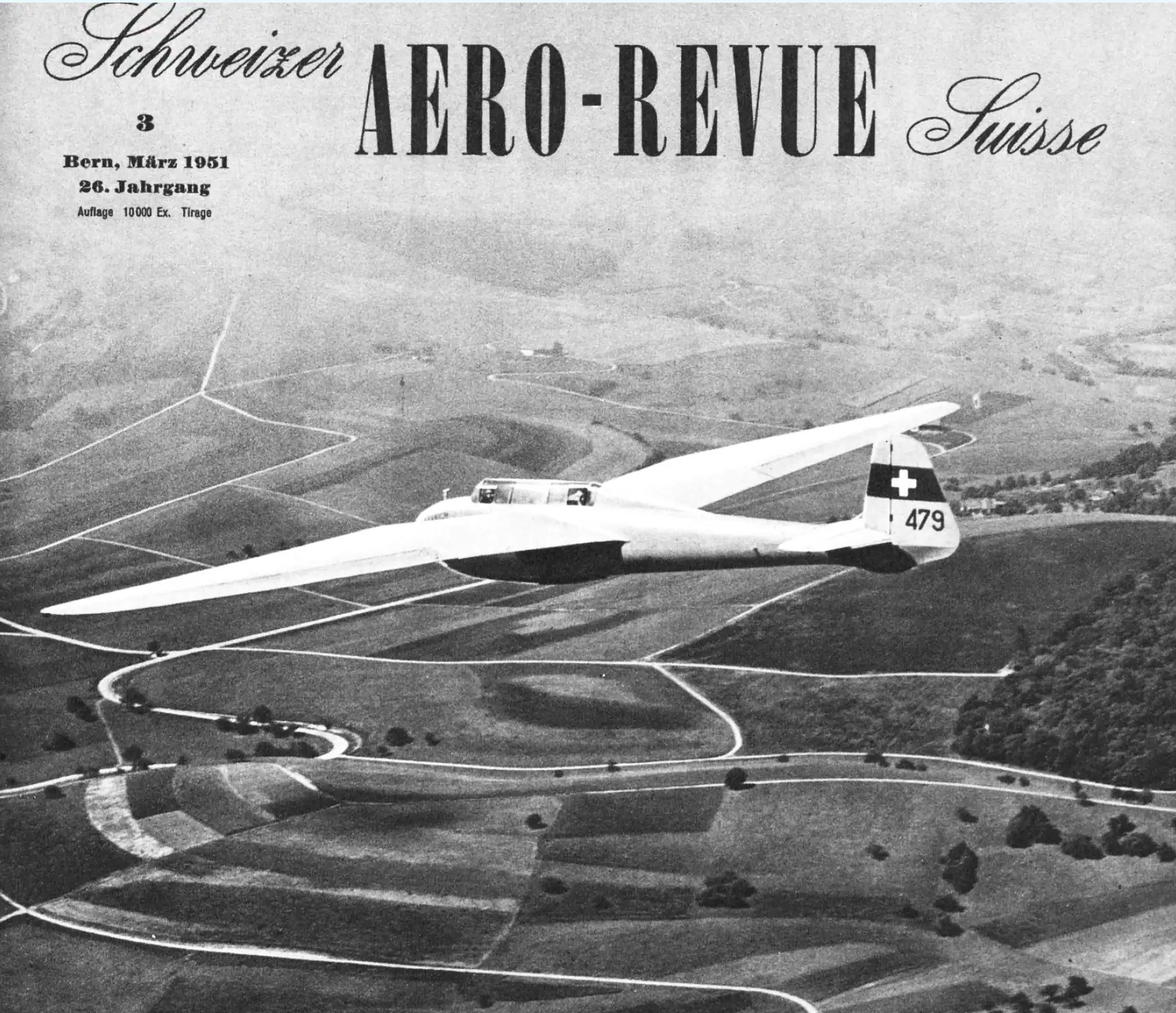

1951

50 ans de l'AéCS

En 1951, l'AéCS fête son 50e anniversaire. Célébrer ? En fait, le club semble être en mode crise. L'AéCS compte 33 sections, pour un total de 5816 membres. "Mais beaucoup de nos sections et groupes sont confrontés à de grandes difficultés et se demandent s'il vaut la peine de contribuer aux frais du club national". Quelle est la réponse du président central, Dr W. Muri, à cette question ? Dans le numéro de mars 1951, il est demandé aux membres de l'AéCS que c'est un devoir d'honneur de recruter au moins un nouveau membre.

1957

Vidéo du camp de vol à voile

La Schweizer Wochenschau a présenté au public du cinéma une courte intervention (à partir de 5:15) sur le camp national de vol à voile de Belpmoos. Ce jour-là, le programme prévoyait un vol de distance de Belpmoos à Birrfeld. En raison des conditions météorologiques difficiles, seuls deux pilotes, dont le légendaire Hans (Housi) Nietlispach, ont réussi l'exercice.

1966

La première montgolfière

Le 29 août 1966, l'aérostier suisse Kurt Rünzi a importé en Suisse la première montgolfière en provenance des Etats-Unis. L'enthousiasme de l'Office fédéral de l'air pour ce nouveau type de ballon, encore inconnu en Europe, était très limité. Ce n'est qu'après d'innombrables conditions que Rünzi a pu effectuer les premiers essais en 1967. Il croyait déjà à l'époque en l'avenir de la montgolfière, comme il l'a raconté à l'AeroRevue 50 ans plus tard.

1983

Premier JULA Pro Aero

Le 31 juillet 1983, une soixantaine de jeunes gens, dont trois filles, se sont retrouvés à l'auberge de jeunesse de St-Moritz pour le premier camp d'aviation de la Fondation Pro Aéro. Avec humour, le rédacteur de l'AeroRevue le quotidien du campLe terme de "culture" désigne une culture qui n'a pas beaucoup changé au cours des 40 dernières années.

1992

Une nouvelle structure

Modification des statuts : en règle générale, cela ne semble pas très excitant pour la plupart des membres. Mais en réalité, après de longues années de travail préparatoire, la structure actuelle de l'AéCS a été définie. Les fédérations de discipline et les associations régionales ont ainsi reçu un champ d'action clairement défini. Dans l'AeroRevue 1992/4, les membres ont appris qui est désormais responsable de quelles tâches sous l'égide de l'AéCS.

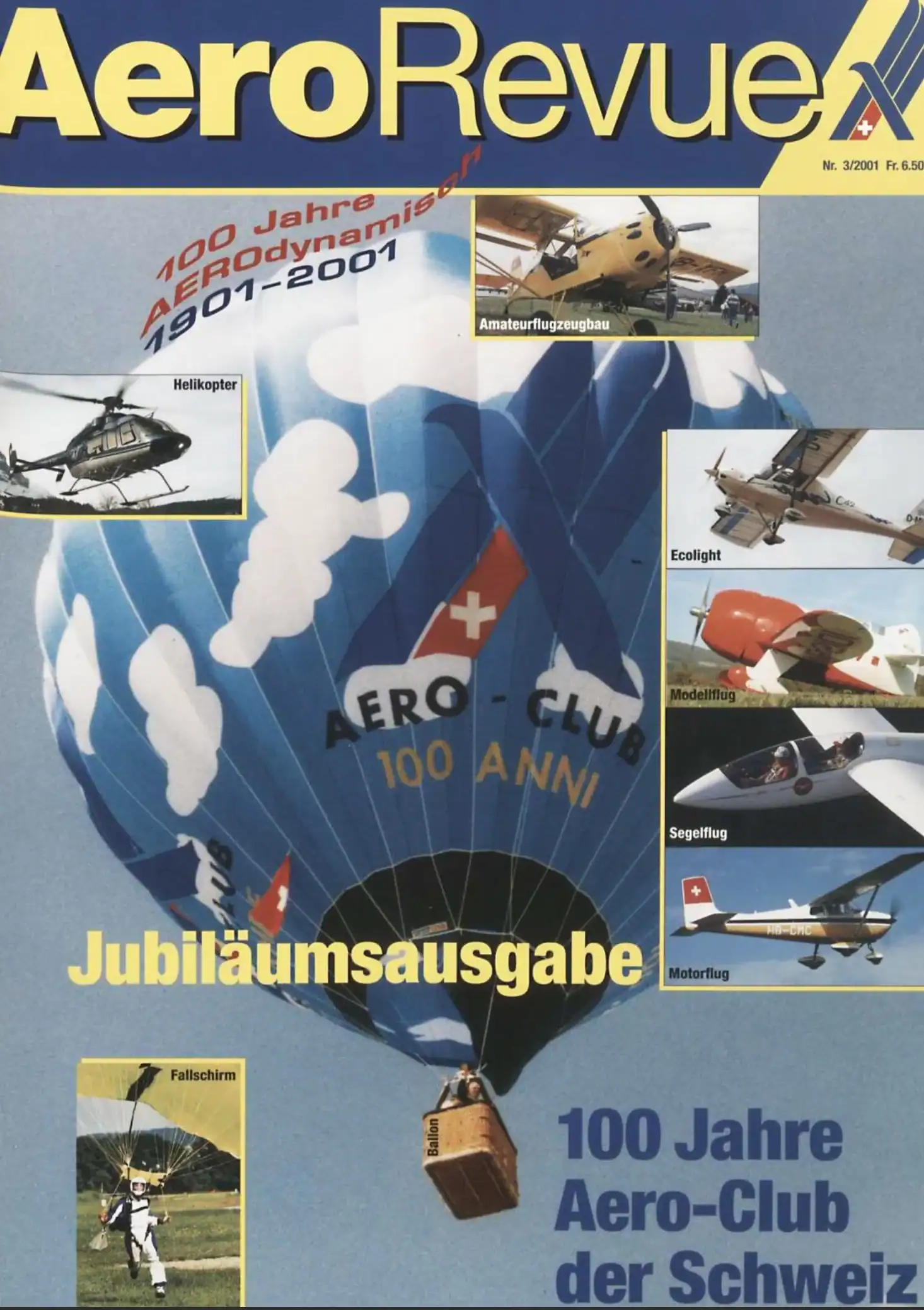

2001

100 ans de l'AéCS !

En mars 2001, l'Aéro-Club a fêté son centenaire. Un supplément spécial de l'AéroRevue a publié non seulement des messages de bienvenue du Conseil fédéral ou du chef de l'armée de l'air, mais aussi de nombreuses rétrospectives sur l'histoire mouvementée de la fédération.

Que s'est-il passé en 1909, et que s'est-il passé avec le petit "dirigeable" ? Nous sommes heureux de vous présenter l'AéCS et, par conséquent, l'histoire de l'aviation suisse de manière divertissante à l'occasion de son 125e anniversaire. Dans l'"AéroRevue" à partir de 2026, différents thèmes seront décrits en détail tout au long de l'année, depuis les débuts jusqu'aux crises, y compris dans l'aviation générale. Les images et les résumés de notre petit voyage dans le temps sont tirés de l'ouvrage historique "Schweizer Luftfahrt" du Dr Erich Tilgenkamp et des archives de l'AeroRevue.

125 ans de l'Aéro-Club de Suisse - Chanson

125 ans de l'Aéro-Club de Suisse - Sponsors